Research Performance

研究実績

研究紹介

人工知能の研究

眼科の臨床データを用いた人工知能(AI)の研究を,大鹿哲郎教授,高橋秀徳教授,上野勇太講師,木内岳講師を中心に行っています.研究自体は日本眼科学会や日本眼科AI学会,その他の専門領域の学会や,情報解析の専門家,日本医療機器協会などと連携して進めております.

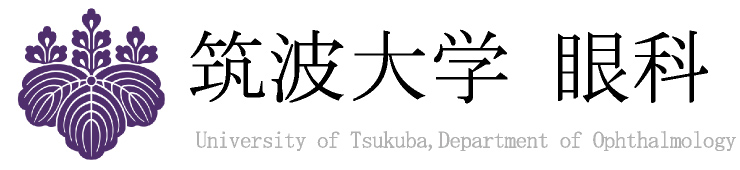

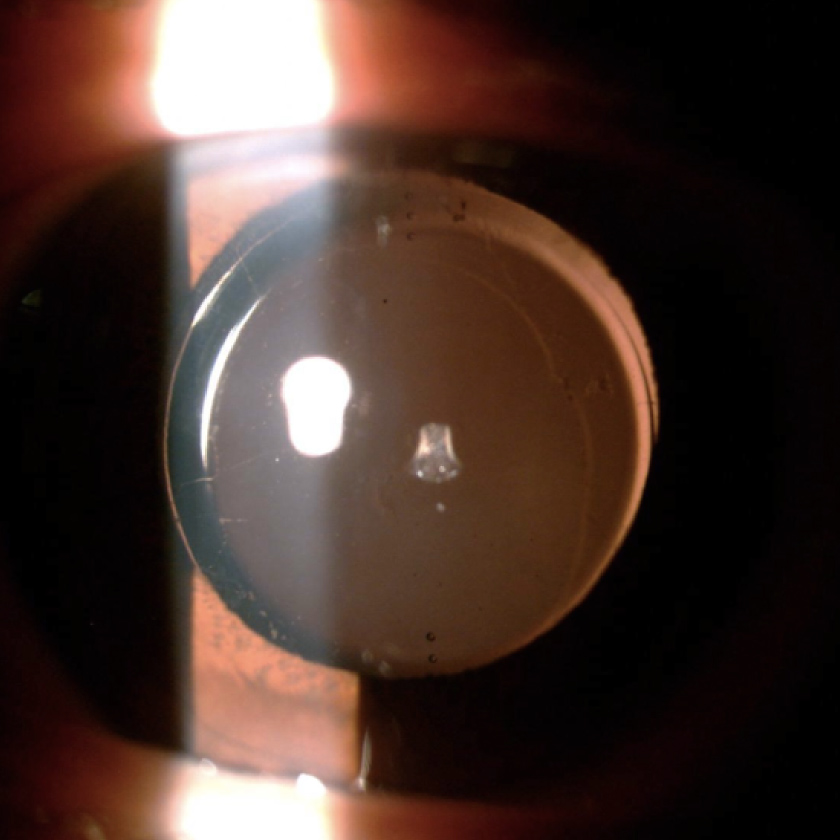

特に日本角膜学会および日本情報学研究所と協力して角膜疾患や前眼部疾患の診断支援に用いる人工知能プログラムの開発が進んでおり,スマートフォンのアプリケーション化の可能性について報告しました(British Journal of Ophthalmology. 2024).前眼部の写真を撮影することで診断名候補を提示してくれるプログラムであり,近年のスマートフォンカメラの性能が向上しているために,診察で使用する医療機器に匹敵するほどの画質で角膜の情報が取得できます.将来的には患者様ご自身やご家族がスマートフォンで目の状態を確認することで眼科に受診するべきか否か,受診するとしたらその最適なタイミングはいつか,などを提示してくれるようなシステムを構築できれば,と考えております.

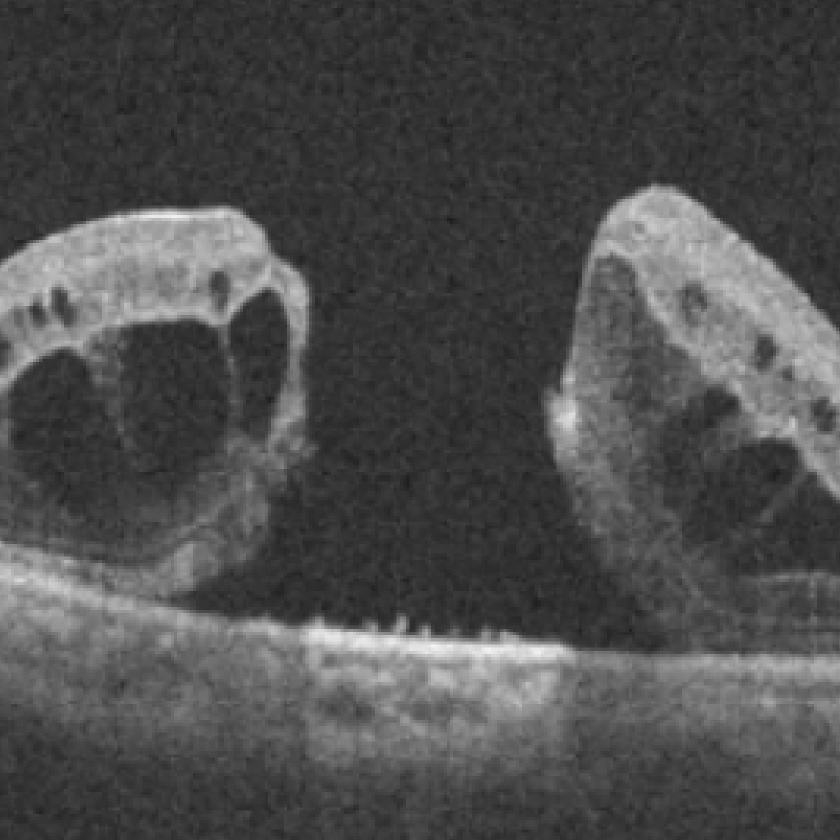

その他にも医療安全の向上に寄与する研究,手術動画から手術技術を定量化する研究,光干渉断層計から視野検査結果を推測する研究などに取り組んでおります.

角膜疾患AI診断支援ソフトの研究開発

角膜疾患は世界の失明原因の第4位であり,主因である感染性角膜炎は世界で年間200万人が罹患している急速進行性で…

緑内障に関するAI研究開発

筑波大学眼科では、緑内障に関するAI研究開発を、髙橋秀徳教授、上野勇太講師、大学院生伊藤賀一、AIモデル開発者の古山…

新規診断、治療技術の研究

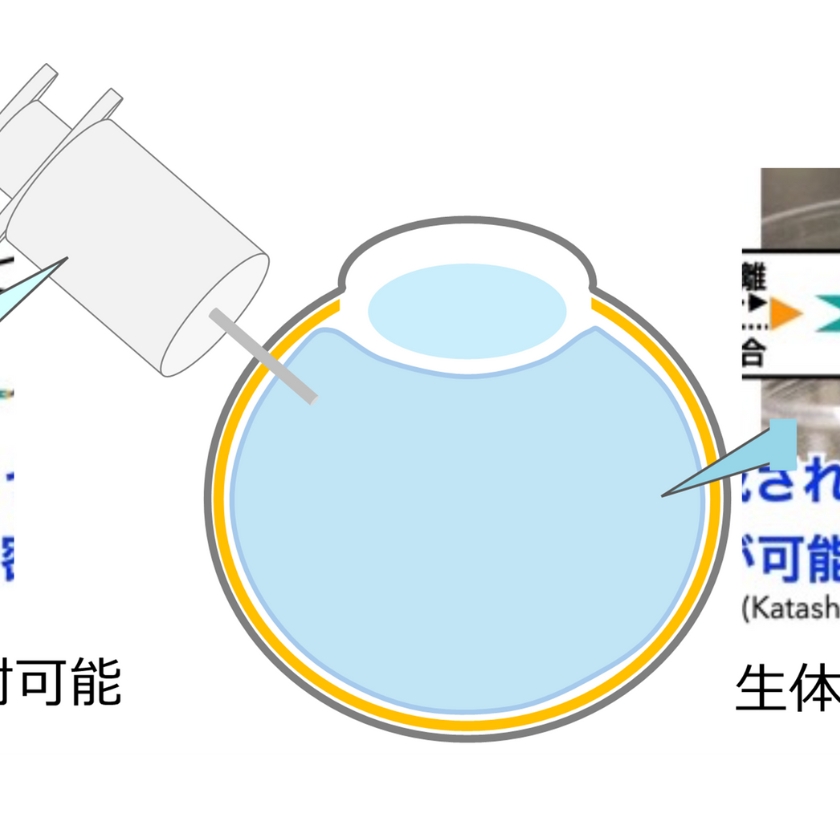

眼内薬剤徐放プラットフォームの開発研究

緑内障患者の多くは点眼治療を行いますが,決められた通り点眼をすることは実際には困難です.また加齢黄斑変性には…

網膜剥離、飛蚊症に対する新たな治療法の開発研究

網膜剥離は手術が唯一の治療法ですが,筑波大学眼科の研究グループでは,注射によって硝子体の物性をコントロールすることで…

偏光感受型前眼部光干渉断層計を用いた研究

以前から次世代光干渉断層計の開発に携わっており,現在は株式会社トーメーコーポレーションの作製した研究用の…

眼光学機器の開発

眼の形状の測定や光学モデルを構築してます.眼の光学モデルは100年以上前から連綿と研究されてきましたが…

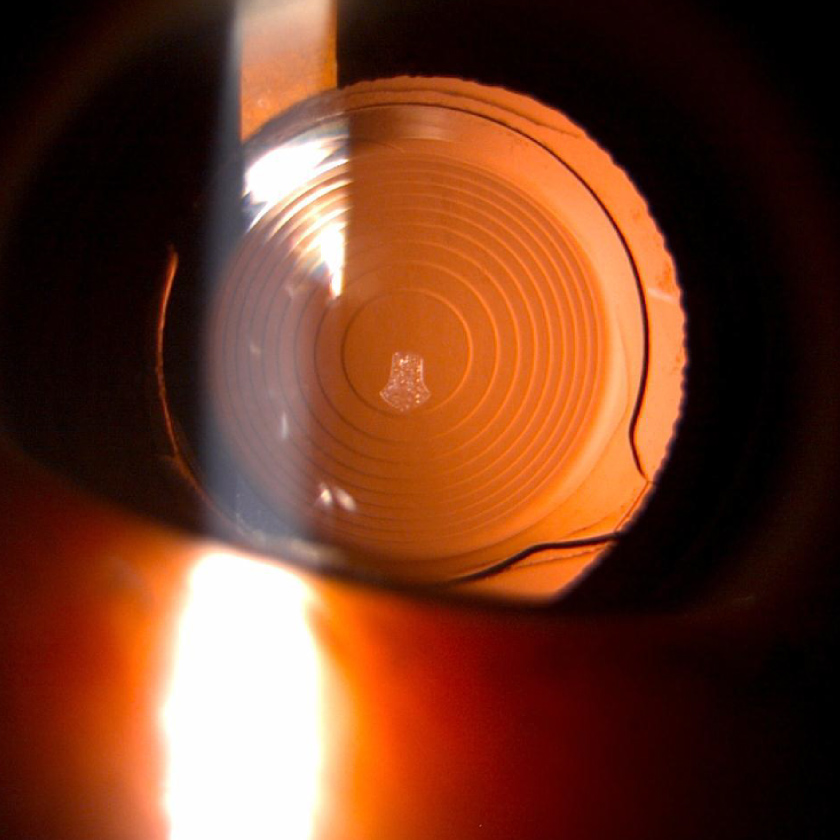

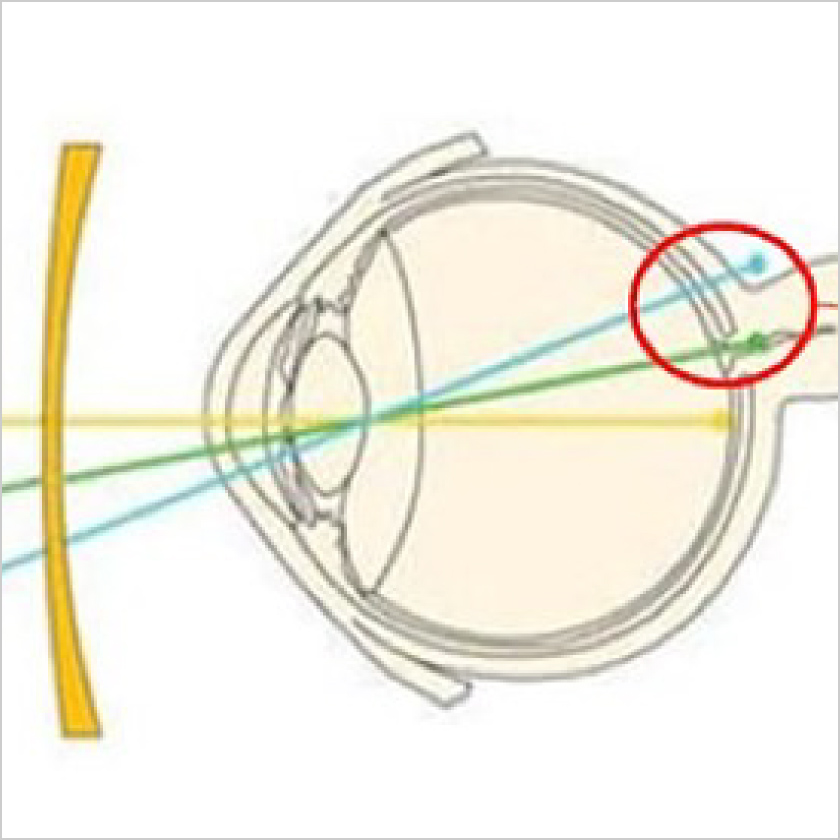

次世代の眼内レンズに関する研究

現在使われている眼内レンズは,視力は健常者レベルまで改善しますが,すべての視機能が改善するわけではなく…

臨床研究

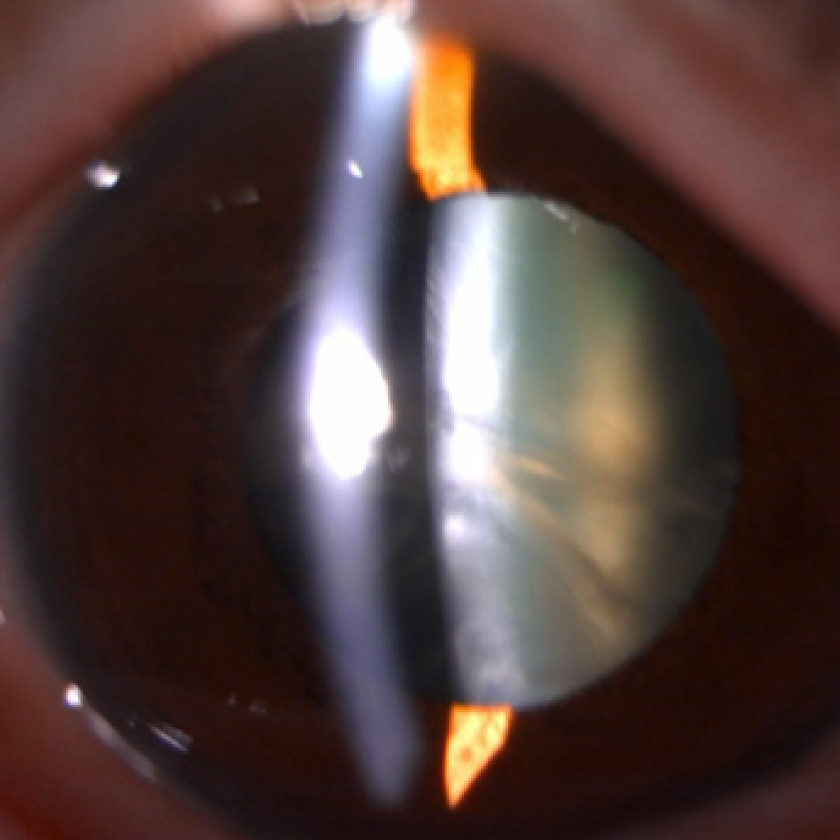

白内障に関する臨床研究

白内障は加齢による水晶体の混濁であり,視力やコントラスト感度を低下させますが,手術により視機能とともに…

乱視と乱視矯正眼内レンズに関する研究

乱視は近視や遠視と同様に視機能を低下させる重要な因子です.私たちは,乱視が視機能に及ぼす影響を包括的に評価…

コンタクトレンズの臨床研究

筑波大学では平岡孝浩講師,木内岳医員が中心となってコンタクトレンズの臨床研究を進めています.多くは近視進行…

近視進行抑制の臨床研究

筑波大学では平岡孝浩講師,木内岳医員が中心となって近視進行抑制の臨床研究を進めています.いくつかの研究は…

緑内障に関する臨床研究

筑波大学眼科では上野勇太講師を中心に,緑内障についての臨床研究を行っております.複数の検査装置による眼圧…

網膜硝子体疾患の臨床研究

筑波大学眼科の網膜硝子体チームでは網膜硝子体疾患の臨床研究を活発に行っており,現在も約10以上のプロジェクト…

斜視・弱視の臨床研究

筑波大学眼科では斜視・弱視患者の視機能についての研究を,平岡孝浩講師,星崇仁講師,加藤篤子,村上智哉を…

涙道疾患の臨床研究

筑波大学眼科では鼻涙管閉塞症などの涙道疾患患者の視機能についての研究を,平岡孝浩講師,星崇仁講師,田崎邦治を…